コラム

マイナンバーカードの1000人アンケート!メリットなどの評判を調査

健康保険証が2024年秋に廃止され、マイナンバーカードと一体化されることが決まりました。

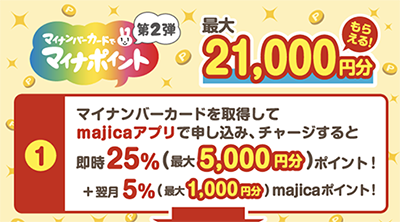

政府肝いりで2016年から交付が開始されたマイナンバーカードですが、普及率は伸び悩んでおり、政府はさまざまな対策を講じ普及促進に動いています。「マイナポイント事業※」もそのひとつです。

※第2弾マイナポイントの申し込みは、2023年9月30日をもって受付が停止されています。ご注意ください。

マイナポイント事業には、マイナンバーカードの普及に加えてキャッシュレス決済の普及という側面があります。キャッシュレス決済サービスとの連携により、マイナポイントをそれぞれのサービスのポイントとして受け取ることができるのです。こうした施策が実を結び、2022年10月時点では国民の約50%がカードを取得するに至りました。

本企画では、マイナンバーカードの所有者500人・非所有者500人(計1000人)に独自調査を行い、マイナンバーカード所有することのメリットやデメリットの声に耳を傾けます。さらに、マイナポイントの還元先や実際に獲得できたポイント、さらにはキャッシュレス事情についても明らかにしていきます。

調査の概要

調査方法 :インターネット調査

調査時期 :2022年11月28~30日

調査地域 :全国

調査対象 :18~79歳の男女

調査協力 :株式会社アスマーク

当サイトを経由して商品への申込みがあった場合には、売上の一部が運営者に還元されることがあります。なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。

気になる内容をクリック

「マイナンバーカードに関する意識調査」結果【2022年11月30日時点】

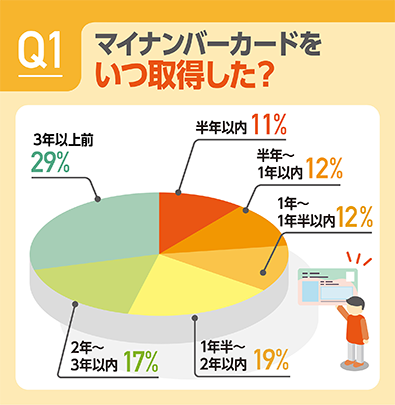

Q1.マイナンバーカードをいつ取得した?(所有者向け)

1〜2年前に取得した人の合計は31%以内、1年以内に取得した人の合計は23%以内となっています。

前者はマイナポイント第1弾(期間2020年9月1日~2021年11月末。ポイント5,000円相当)、後者はマイナポイント第2弾(期間2022年1月1日~2023年2月末予定、ポイント20,000円相当)に惹かれてマイナンバーカードを取得したと言えるかもしれません。

この3年間で段階的に取得者が増えていった様子が見てとれます。

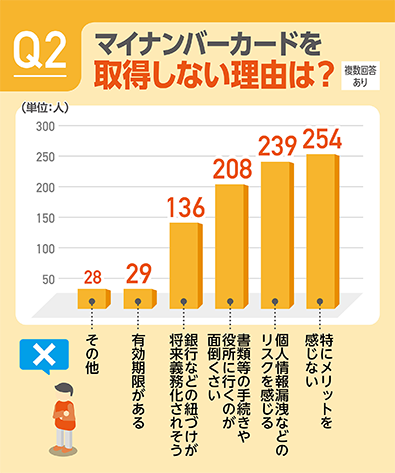

Q2.マイナンバーカードを取得しない理由は?(非所有者向け)

マイナンバーカードを取得していない人にその理由を聞くと、もっとも多い理由が「特にメリットを感じないから」。取得手続きの面倒くささを乗り越えるには、取得するメリットのさらなる認知度アップが望まれます。

また、「個人情報漏洩などのリスクを感じるから」という理由も多いようです。公共のものであるにも関わらず信用を得られていない一面があるということは気になるところです。

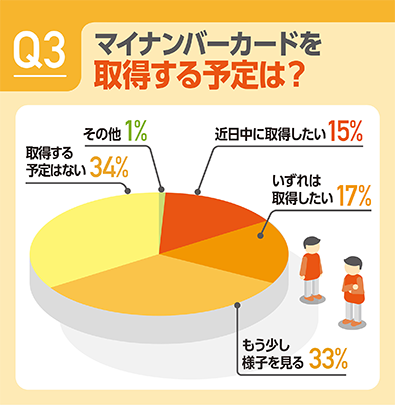

Q3.マイナンバーカードを取得する予定は?(非所有者向け)

マイナンバーカードを取得していない人に今後の予定を聞くと、「取得する予定はない」「もう少し様子を見る」という人をあわせると、全体の3分の2を占めます。

100%とはいわずとも、国民のほとんどがマイナンバーカードを取得している状況を目指すには、まだまだ険しい道が待っているといわざるを得ません。

Q4.マイナンバーカードを取得した理由は?(所有者向け)

マイナンバーカードを取得した理由は、「マイナポイントが付与されるから」がダントツでトップ。「お金がもらえる」という力は、やはり強いですね!どうやら「マイナポイント事業」を推進した効果はあったようです。

今後さらに取得者を増やしていくためには、第3弾、第4弾と施策を打ち出していく必要がありそうです。

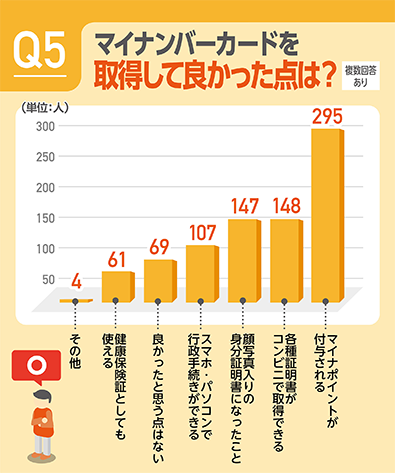

Q5.マイナンバーカードを取得して良かった点は?(所有者向け)

マイナンバーカードを取得して良かった点も、「マイナポイントが付与される」からという理由がダントツでトップ。「顔写真入りの身分証明書になったこと」「各種証明書がコンビニで取得できる」といった利便性の良さも理由の多くとして挙げられていました。

新たにカード取得者を増やしていくためには、やはりマイナポイントという特典を付与していくのが手っ取り早いのかもしれません。

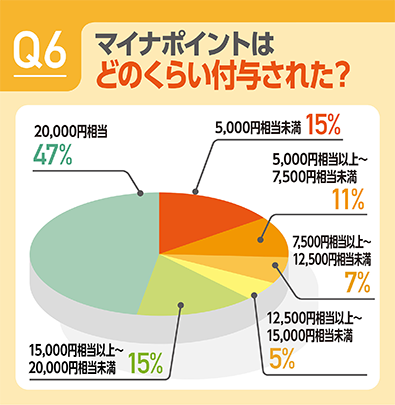

Q6.マイナポイントはどのくらい付与された?(所有者向け)

マイナンバーカード所有者の約半数が、今回の「マイナポイント事業第2弾」の上限である20,000円相当のポイントを手にしています。

一方、付与されたポイント数が7,500円未満の人も26%います。マイナンバーカードの新規取得以外に、健康保険証としての利用申し込みや公金受取口座の登録でもポイントが手に入るものの、そこは理由があってしなかったということでしょう。

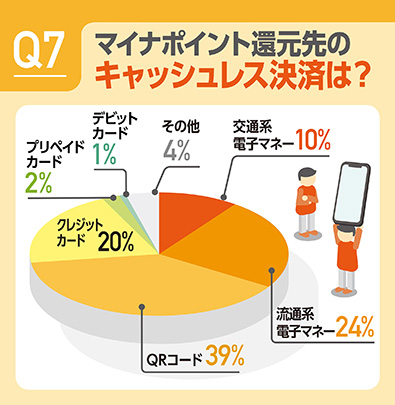

Q7.マイナポイント還元先のキャッシュレスは?(所有者向け)

約4割の人がQRコードのキャッシュレス決済をマイナポイントの還元先に指定していることがわかりました。続いて流通系電子マネーが24%、元祖キャッシュレス決済のクレジットカードは20%に留まっています。

QRコードや電子マネーの、スマホで使える利便性の高さが注目を集めているのかもしれません。

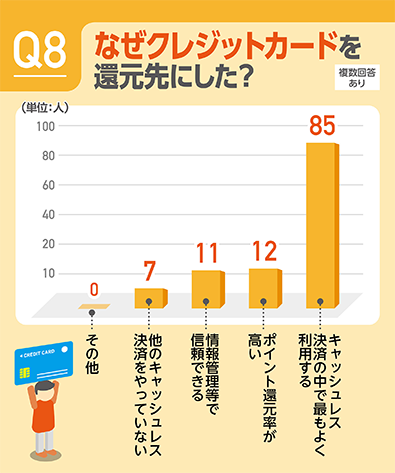

Q8.なぜクレジットカードを還元先にした?(所有者向け)

元祖キャッシュレス決済のクレジットカードをマイナポイントの還元先にした理由を聞いてみたところ、85%の人が「キャッシュレス決済の中でもっともよく利用する」を挙げています。

確かにここ数年、コンビニでクレジットカードに搭載された電子マネーやタッチ決済を使う人の姿を目にすることも多くなりました。今後、マイナポイントの還元先にクレジットカードを指定する人も、もっと増えていくのかもしれません。

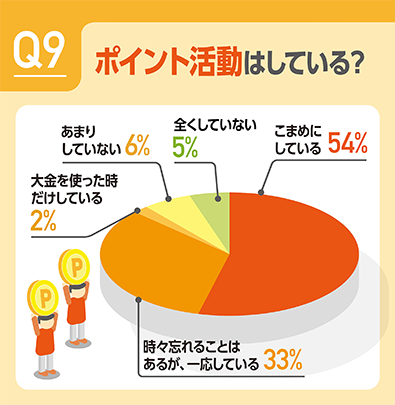

Q9.ポイント活動はしている?(所有者・非所有者向け)

ポイ活(ポイント活動)をこまめにしている人が過半数を占めました。「ときどき忘れることはあるが、一応している」人も含めると87%にもなります。

また「あまりしていない」「全くしていない」の両者をあわせると11%と、面倒くさいからやらないといったタイプの人は少数派になりつつあるようです。

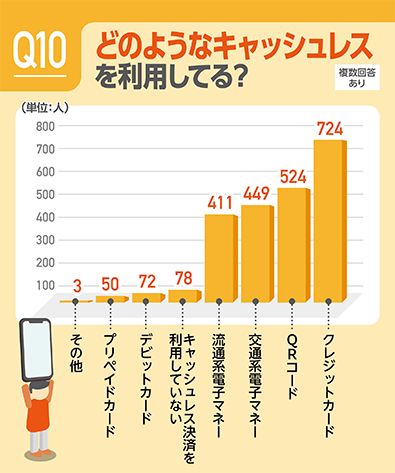

Q10.どのようなキャッシュレスを利用してる?(所有者・非所有者向け)

マイナンバーカードの取得・非取得の区別なしに、どのキャッシュレス決済を利用しているかを聞いたところ、クレジットカードがトップ。QRコードや交通系・流通系電子マネーを利用している人も多いようです。

「キャッシュレス決済を利用していない」人が全体で10%にも満たないというところにキャッシュレスの浸透率の高さを感じます。

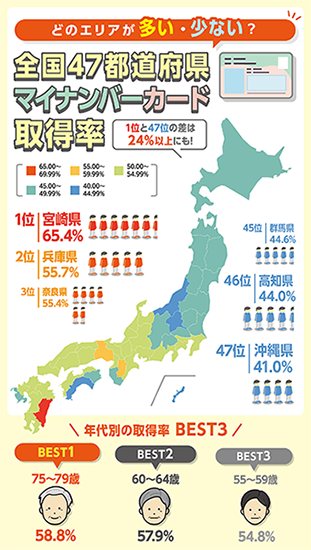

全国47都道府県マイナンバー普及率ランキング

(総務省「マイナンバーカード交付状況について」2022年10月の資料をもとに作成)

政府は、2023年3月までに「ほぼ全国民」にマイナンバーカードを普及させることを目指しています。その達成度は、現状でどの程度なのでしょうか?

今回、都道府県別のマイナンバーカードの普及率を調査した総務省のデータを整理し画像にしてまとめました(上記を参照)。

人口に対する交付枚数率で全国1位となったのは宮崎県で、交付枚数率は65.4%でした。2位は兵庫県で55.7%、3位は奈良県で55.4%と続いています。

反対に、交付枚数率で47位、つまり全国ワースト1位だったのは沖縄県で、交付枚数率は41%。全国1位の宮崎県とは24%以上の開きがあることがわかりました。なお46位は高知県で44%、45位は群馬県で44.6%でした。

また年齢層別に取得率を整理したところ、最も交付枚数率が高いのは75〜79歳で58.8%、次いで60〜64歳の57.9%でした。20〜59歳の交付枚数率は55%を超えておらず、比較的上の世代からマイナンバーカードの普及が進んでいることがうかがえます。

参考:総務省「マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(令和4年10月末時点)」

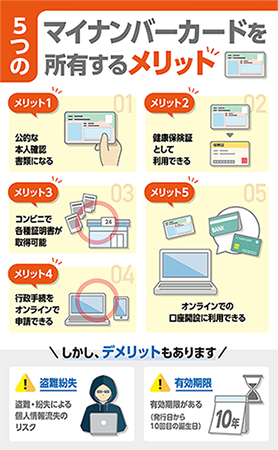

マイナンバーカードのメリットとデメリットとは

ここで、改めてマイナンバーカードのメリットとデメリットを整理してみましょう。

今回はメリットを5つ、デメリットを2つ紹介します。

マイナンバーカードのメリット

- 顔写真付き身分証明書として利用できる

- 住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書をコンビニで取得できる

- 各種行政手続きのオンライン申請ができる

- 健康保険証として使用することで、医療費が安くなる

- マイナポイントで最大20,000円相当のポイントをゲットできる

【マイナンバーカードのメリット】

- 1.顔写真付き身分証明書として利用できる

- マイナンバーカードには、住所や氏名、顔写真をはじめとする個人情報が記載されており、公的な身分証明書として利用できます。金融機関での口座開設やスマホの契約など、さまざまな場面で必要とされる本人確認用の書類として扱われます。

- 2.住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書をコンビニで取得できる

- マイナンバーカードがあると、住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書が必要なとき、市区町村の窓口に行かなくともコンビニで取得できます。

- 3.各種行政手続きのオンライン申請ができる

- マイナンバーカードを取得すると、政府のオンラインサービス「マイナポータル」がログイン可能になるほか、確定申告や保育園の申込みなどの各種行政手続きがオンラインで可能になります。

- 4.健康保険証として使用することで、医療費が安くなる

- 2021年10月20日からマイナンバーカードは健康保険証として利用できるようになり、対応する医療機関や薬局が増えています。

2022年12月20日、政府は従来の健康保険証での受診料を、2023年4月から特例的に値上げする方針を固めました(窓口負担3割の場合は初診と再診時に現行より6円上乗せされる)。つまり、マイナ保険証の方が医療費が安くなることになります。

- 2021年10月20日からマイナンバーカードは健康保険証として利用できるようになり、対応する医療機関や薬局が増えています。

- 5.マイナポイントで最大20,000円相当のポイントをゲットできる

- マイナンバーカードの取得、健康保険証としての利用、銀行口座との紐づけにより、各種のキャッシュレス決済サービスで買いものができるポイント(マイナポイント)が最大20,000円付与されます。

カード発行だけでも5,000円相当、健康保険証としての利用申し込みをするとさらに7,500円相当のポイントがもらえます。

- マイナンバーカードの取得、健康保険証としての利用、銀行口座との紐づけにより、各種のキャッシュレス決済サービスで買いものができるポイント(マイナポイント)が最大20,000円付与されます。

マイナンバーカードのデメリット

- 盗難・紛失による個人情報漏えいのリスクがある

- 有効期限到来前に更新が必要

【マイナンバーカードのデメリット】

- 1.盗難・紛失による個人情報漏えいのリスクがある

- マイナンバーカードには、各種の個人情報が登録されるため、盗難・紛失した場合は個人情報漏えいのリスクがあります。

- 2.有効期限到来前に更新が必要

- マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで(未成年者は5回目まで)と定められています。期限前に送られてくる有効期限通知書をもって、忘れずに更新手続きをする必要があります。

マイナンバーカードの取得手続きの流れ

マイナンバーを取得するには、大きく3つのステップが必要になります。

ステップ1.マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードを受け取るには、以下のいずれかの方法で自分で申請する必要があります。

| スマホ等オンラインで申請する | オンライン申請サイトにアクセスしてメールアドレスを登録。顔写真のほか、必要情報を入力して申請します。 |

| 郵送で申請する | 市区町村から届いた個人番号カード交付申請書に従って必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて投函します。 |

| 証明写真機で申請する | 街中の証明写真機で写真を撮影すると、その場でマイナンバーカードの申請ができます。 |

ステップ2.交付通知書の受け取り

申請後1ヶ月程度で市区町村から交付通知書が届きます。これは、マイナンバーカードを交付する準備ができたことを知らせるものです。

ステップ3.カードの受け取り

交付通知書、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を市区町村の窓口に持参し、カードを受け取ります。その際、パスワードの設定を求められます。パスワードはオンラインでの手続き等(ふるさと納税の申請など)で必要となります。

マイナポイントの還元先は?おすすめのキャッシュレス5選

マイナンバーカードを取得すると「マイナポイント」で最大20,000円相当のポイントが手に入ります。20,000円相当のポイントの具体的な内訳は以下です。

- マイナンバーカードの新規取得で最大5,000円分

- 健康保険証としての利用申込みで7,500円分

- 銀行口座との紐付けで7,500円分

このとき欠かせないのが、キャッシュレス決済サービスとの連携です。マイナポイントはそれぞれのキャッシュレス決済サービスのポイントとして受け取ることになるからです。

選ぶキャッシュレス決済サービスによっては新規入会特典などがあり、マイナポイント+アルファのメリットがある場合があります。

また、マイナンバーカード取得時の5000ポイント還元を受けるには、キャッシュレス決済で20,000円分の「買いもの」または「チャージ」をする必要がありますが、「買いもの」を選んだ場合、何を買うか迷っているうちにポイント還元の期限が来てしまう恐れも。その点「チャージ」ならすぐにポイントを受け取れます。

ここでは、数ある決済サービスから、マイナポイントの還元先としてのおすすめを5つ紹介します。

Suica

(出典:JRE POINT公式)

電車やバス、買いものなどで利用できるJR東日本のICカード。Suicaと携帯情報端末がひとつになった「モバイルSuica」もあります。付与されるポイントはJRE POINT。

特典1. 一定条件をクリアするとさらにJRE POINT1000ポイントが上乗せ

特典2.健康保険証としての申込みと、銀行口座との紐づけをした人の中から毎月抽選で1000名に1万ポイントが当たる

そのほか、2022年12月〜23年2月に申し込むと、JR東日本がおすすめする4つの駅の中からどこか1つの駅へ行ける新幹線往復チケット「どこかにビューーん!」を、通常6000ポイントのところ4000ポイントで利用可能に。

※マイナポイント事業終了にともない、9月30日(土)をもちましてSuicaでの登録受付は終了しました。PayPay

(出典:PayPay公式)

ソフトバンクとヤフーが設立した「PayPay株式会社」が運営する、スマホを使って支払うサービス。PayPayに対応している店舗で、現金ではなくスマホのPayPayアプリで支払いができます。付与されるポイントはPayPayポイント。

特典1.チャージしたその場で即PayPayポイントがもらえる

特典2.PayPayマイナポイント専用のサポート窓口もある

au PAY

(出典:au PAY公式)

「au PAY」アプリ(旧auWALLETアプリ)でチャージした「残高」を買いものや支払いに利用できるスマホ決済サービス。付与されるポイントはPontaポイント。

特典1.au PAYでマイナポイントを申し込み、さらにauじぶん銀行と連携すると、Pontaポイント分をauじぶん銀行に出金して現金化することが可能に。マイナポイントの活用範囲が広がる。

majica

(出典:majica公式)

国内ドン・キホーテやアピタ、ピアゴを含む「majica」加盟店で使える電子マネー。

「majicaカード」「majicaアプリ」「majica donpen card」のいずれかにお金をチャージして利用します。付与されるポイントはmajicaポイント。

特典1.majicaでマイナポイントを申し込むと、マイナンバーカード新規取得時の5000円分のmajicaポイントに、さらに1000ポイントの上乗せがある

アンケート調査の結果、「マイナポイント事業」が地道にマイナンバーカード取得者を増やしていった様子が見て取れました。

一方、メリットを感じないのか、あるいは知らないからなのか、約半数の人が未だマイナンバーカードを取得していないという現実も浮かびあがりました。

また総務省の調査からは、それほど大差はないものの高齢者層の方がマイナンバーカードを取得している実態が見えてきています。

今後、より取得者数を増やしていくためには「マイナポイント事業」を継続しつつ、若い世代にどうアピールしていくかがカギになりそうです。(第2弾事業は2023年2月末まで継続予定)