クレジットカード

フィッシング詐欺に引っかかったときの対処法と返金してもらう方法を解説

フィッシング詐欺とは、メールやSMSを利用して偽サイトに誘導し、利用者の個人情報を盗む犯罪のことです。

またフィッシング詐欺の対策として、URLやメールアドレスが本物か確認したり、届いたメールに記載されているURLをすぐにクリックしないなどが有効です。

またフィッシング詐欺には次のような特徴があります。ただしこのような特徴に限らず、「怪しいな…」と感じたら、利用を中止しましょう。

万が一、フィッシング詐欺に遭ってしまったら、警察や相談窓口へ連絡するなどの対処が必要です。

この記事で分かること

- フィッシング詐欺の特徴には、URLの形式が本物と少し異なる、必要以上にユーザーの不安感を煽る文章になっている等がある

- フィッシング詐欺への対策として、URLをすぐにクリックせずに、URLやメールアドレスが本物かを確認する等が有効

- 被害にあってもクレジットカード会社の盗難保険で、被害額を取り戻せる場合がある

監修者

ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。

もっと見る 閉じる

当サイトを経由して商品への申込みがあった場合には、売上の一部が運営者に還元されることがあります。なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。

気になる内容をクリック

フィッシング詐欺とは?どういう意味?

フィッシング詐欺とは、ネット利用者の個人情報を盗む犯罪を意味します。

具体的な対策を知る前に、フィッシング詐欺かを見極めるためどのような犯罪かを理解しておきましょう。

フィッシング詐欺の定義や具体的な手口の詳細、国内での年間の被害額について理解していれば、フィッシング詐欺かもしれないと気づける可能性が高くなります。

フィッシング詐欺でクレジットカード情報や個人情報が盗まれる

総務省も注意喚起するフィッシング詐欺とは、インターネット利用者のパスワード、クレジットカード情報、銀行口座情報などの個人情報を抜き取って、資産をだまし取る悪質な詐欺犯罪のことです。

フィッシング詐欺のほとんどは、世のなかに広く知られている有名企業や組織の名称をかたり、メールやSMSを利用して一般個人にアプローチするものです。

そして、企業や組織の正規サイトを模倣した偽サイトに誘導し、クレジットカード情報や銀行口座情報を登録させようとします。

また、当選詐欺という手口もあります。

当選詐欺は、ネットサーフィン中の人を狙い、高額商品に当選した旨のポップアップを表示させて、偽サイトに誘導する手口です。

知らぬ間に詐欺に遭っているケースも珍しくないため、インターネットを楽しむときは事前にフィッシング詐欺について知り、対策を講じる必要があります。

実物そっくりの偽サイトを利用する手口でだまされやすい

フィッシング詐欺を行う悪徳業者は、一般ユーザーがパッと見ただけでは企業の本物のサイトと違いがわからない、本物だと信じ込んでしまうような、実物そっくりの偽サイトを作り込んでいます。

偽サイトに誘導するためのURLも、本物の企業サイトのURLの一部分を変えただけのようなものが使用されており、ユーザーが注意深く観察しなくては、偽のURLだと気づきにくいでしょう。

また画面に突如、以下のようなメッセージが激しいアラート音とともに表示されることがあります。

ウイルスに感染しました

音と文章でユーザーの不安感をあおり、サポートセンターをかたった悪徳業者に直通の窓口に電話させ、金銭をだまし取るといった手口も知られています。

フィッシング詐欺の年間被害額は5億円以上

日本国内でのインターネットバンキングの不正送金をはじめとするフィッシング詐欺の年間被害額の総額は、2020年において約5億1,200万円にものぼります。

とくに近年では、感染症流行によるテレワークの普及や、プライベートの外出を控える機会が増加したことで、必然的にインターネットを利用する時間が増加した人が多くなりました。

一般ユーザーのインターネット利用機会が増加したことは、フィッシング詐欺を仕掛ける側にとっては好都合です。

実際にコロナ禍以降、フィッシング詐欺の件数、被害額ともに増加しています。

新型コロナウイルスに絡めて、一般ユーザーだけでなく、医療機関や研究機関などの公的機関に対してのサイバー攻撃も発生しているのが現状です。

参考:フィッシングレポート2021 p.1|フィッシング対策協議会

フィッシング詐欺かも?当てはまったら要警戒

フィッシング詐欺には、「これは詐欺だ」と明らかにわかる特徴があります。

以下4つの特徴を把握しておくと、普段から警戒できるはずです。

- URLの形式が本物と少し異なる

- 必要以上にユーザーの不安感をあおる内容の文章構成になっている

- おかしな日本語が使用されている

- ポップアップウィンドウで個人情報の入力を求めてくる

上記の特徴に当てはまったメール、SMS、DMなどが届いた場合、詐欺を疑いながらメッセージを確認するとよいでしょう。

1.URLが本物と少し違う

フィッシング詐欺でメールやSMSに文章とともに添付されているURLは、ほとんどの場合、本物の企業や団体のサイトのURLに似せられて作られています。

しかし、よく観察してみると文字列に若干の違いがあるものです。

たとえば、似ている文字の例として以下のパターンが挙げられます。

| O アルファベット大文字のオー |

o アルファベット小文字のオー |

0 数字のゼロ |

| I アルファベット大文字のアイ |

l アルファベット小文字のエル |

1 数字のイチ |

上記の表の文字列を並べて見比べてみると、非常によく似ていることがわかります。

フィッシング詐欺を仕掛ける側は、これらのよく似ている文字を入れ替えて本物に似せた偽のURLを作っているのです。

似た文字で構成されたURLの具体例では、以下のものがあります。

- アルファベット小文字のエル「l」が頭文字:lloydsbank.co.uk

- アルファベット大文字のアイ「I」が頭文字:Iloydsbank.co.uk

上記のよく似た2種類のURLは、2015年にTwitter上で、セキュリティ研究者のグラハム・クルーリー(Graham Cluley)氏が、クイズのようにツイートしたものです。

よく見ても見分けがつきにくいため、URLだけで本物か偽物かを判断するのはさらに難しいケースが多くあります。

そういった場合は、次に紹介するようなメッセージの文面をしっかり確認していきましょう。

2.不安をあおる内容の文章になっている

フィッシング詐欺の特徴として、ユーザーに必要以上に不安感を抱かせる内容の文章をメール、SMS、DMなどで送りつけることが挙げられます。

たとえば以下のような文章が使用されるケースが多いです。

- 「不正利用防止のため、お客様のクレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード等を登録してください。」

- 「第三者による不正アクセスを確認しましたので、お客様のクレジットカード番号等を再登録してください。」

上記のような文章は、早急な対応を求める内容のため、読み手の不安感をあおりやすいものです。

不安感をあおる文章が突然メールやSMSで送られてきた場合、多くの人は冷静な判断ができなくなる傾向にあります。

慌てた状態では、添付されている偽のURLを思わずクリックしてしまうため、詐欺に引っかからないよう怪しい内容ではないかを常に気にかけるクセを付けておくことが大切です。

3.おかしな日本語が使用されている

フィッシング詐欺の特徴として、日本語として違和感のある単語が使用されていたり、文法的に不自然な構成になった文章が使用されていたりすることが挙げられます。

たとえば、以下のような文章です。

「貴様がご本人であることをすぐに確認する必要があります。会員番号および暗証番号等を入力してください!」

上記の文章は、一見するとビジネス的なフォーマルな文章です。

しかし、文頭に「貴様」というビジネス的に不適切な単語が使用されていたり、文末に「!」が使用されていたりと、ところどころ日本語の文章として不自然であることがわかります。

文章をよく観察しないと不自然さに気づかず、思わず偽のURLをクリックしてしまいます。

少しでも日本語がおかしいと感じたら、詐欺を疑うようにしましょう。

4.ポップアップウィンドウでの入力を求める

フィッシング詐欺の特徴として、ポップアップウィンドウで、クレジットカード番号などの個人情報やパスワードの入力を求めてくる点が挙げられます。

フィッシング詐欺で利用されるポップアップウィンドウは、本物の公式サイトのレイアウトを背景に使用して、IDやパスワードなどのユーザー本人しか知り得ない個人情報の入力を求めてきます。

多くのフィッシング詐欺の型に当てはまることですが、本物の公式サイトのレイアウトが背景に使用されていると、ユーザーは不信感を持ちにくくなります。

そして表示された偽のポップアップウィンドウにIDやパスワードなどを入力してしまい、個人情報を盗まれてしまうのです。

ネットサーフィン中に、突然ポップアップウィンドウで個人情報やパスワードの入力を求められたら、安易に入力しないように注意しましょう。

フィッシング詐欺の手口とは?具体的な4つの事例

フィッシング詐欺の具体的な手口について、以下の4つの種類に分類して具体的な事例とともにチェックしていきましょう。

- メール

- SMS

- ウイルス感染

- SNS

1.メールで銀行やクレジットカードの重要事項として送られてくる

フィッシング詐欺の代表的なものが、メールを利用した手口です。

公的サービスを利用する消費者や一般ユーザーのほとんどがメールアドレスを所有し、普段から利用しています。

悪徳業者は、多くの人が利用しているメール機能につけ込み、銀行やクレジットカード会社、有名企業の名称をかたって、一般ユーザーにメールを送信するのです。

メールの内容は、主に以下のとおりです。

- 「通販サイトでの決済がうまくいっていない」

- 「不正利用が疑われるため、ログインして本人確認を求める」

- 「アカウントがロックされた」

上記のメール内容に共通しているストーリーは以下になります。

- メールの内容でユーザーに不安感を抱かせる

- メールに添付されている本物に似せた偽のURLから偽のサイトに誘導

- クレジットカード番号やセキュリティコードの入力を促す

メール被害の事例

2021年12月に発生したメール被害の事例として、Paidyをかたったフィッシング詐欺が報告されています。

Paidyとは、オンラインショップ向けの後払い決済サービスです。

詐欺の詳細な手順は以下のとおりです。

- 「【重要】Paidyご利用確認のお願い」という件名でメールが届く

- メールの本文に「本人の利用かどうかを確認したい取引があるので、カードの利用を一部制限しました」という旨の内容が記載されている

- カードの利用制限を解除するために、メールに記載のURLから利用確認をするように促される

また、メールに記載されている偽のURLは、以下の2種類がありました。

- 「http://bitly.●●●●/●●●●」

- 「https://my.paidy.login●●●●.●●●●.cn/」

メールを見て慌てた人は、URLが本物かどうかを確認する余裕がないことが多く、偽URLに気づかずにクリックしてしまうのです。

これらのほかに、宅配会社をかたったメールや、キャンペーン当選、アカウント情報の保護・更新を促す内容の詐欺メールも報告されています。

2.SMSで宅配物の不在通知が送られてくる

フィッシング詐欺の代表的な手口の2つ目は、SMS(ショートメッセージサービス)を利用したものです。

近年では、通販サイトを利用する人が増えているため、宅配会社からの不在通知が携帯電話のSMSに届いた経験がある人も多いのではないでしょうか。

悪徳業者はこの状況を利用して宅配会社になりすまし、宅配物の不在通知のSMSをユーザーに送りつけ、偽サイトに誘導するという手口を使います。

SMSに宅配会社から不在通知が届いていても、さほど不信感を持たなくなっているユーザーの心理を巧みに利用しているのです。

SMSは電話番号が一致していれば送信できてしまうため、詐欺業者が11桁の電話番号を無差別に入力して送りつけた結果、自分のSMSにも届いてしまう可能性があります。

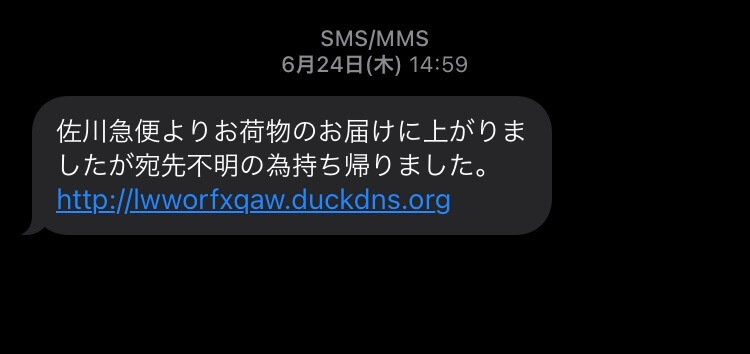

SMS被害の事例

2022年2月に報告されているSMSを利用したフィッシング詐欺被害の事例として、NTTドコモの名称をかたり偽サイトへ誘導する手口があります。

手口の内容として、まず以下の画像のような文面がSMSに届きます。

SMSの文面で、NTTドコモの利用料金の未払金があるような内容をURLとともに送信してきます。

宅配会社を装ってのSMS案内も多数の事例が報告されています。

たとえば佐川急便を装った不在連絡のSMS通知は、以下のように届きます。(一例)

佐川急便では、荷物の集配についてショートメール(SMS)による案内は行なっていません。

そのほかの宅配会社を装ったメールについても、迷惑メールかどうかの判別がつかない場合には、URLをクリックする前に、直接宅配会社に問い合わせるとよいでしょう。

上記で紹介したURL以外にも、SMSを利用したフィッシング詐欺に使用されているものは多く存在します。

SMSで宅配会社を名乗るメッセージが届いた際は、十分注意しましょう。

3.ウイルス感染のポップアップ警告がでる

フィッシング詐欺の代表的な手口の3つ目に、スマートフォンやパソコンなどの端末がウイルスに感染したことを装ったものが挙げられます。

スマートフォンやパソコンでネットサーフィン中のユーザーを狙って、突如として画面に以下のようなメッセージを書いた偽のポップアップを表示させます。

ご利用端末がウイルスに感染したので至急この電話番号にかけてください

警告のポップアップだけでなく、大音量のアラート音も流されるので、ユーザーは心理的に焦るものです。

そして早く警告音を消したい一心で、記載されている番号に電話をかけてしまい、法外に高額なウイルス除去費用をカード決済してしまったり、偽のウイルスソフトを購入したりしてしまうことがあります。

ウイルス感染の事例

インターネット閲覧中に突然、「ウイルスに感染しました」というメッセージを表示させて高額なサポートを契約させる事例が報告されています。

以下は、ウイルス感染を装った詐欺の流れです。

※被害に発展する行動の典型例のため以下行動をとらないように要注意

- 大音量のアラート音とともに電話番号が表示される

- 記載の番号に実際に電話をかける

- 人間のオペレーターに「パソコンの状況を遠隔操作で確認したいので、遠隔操作ソフトをインストールしてください」と片言の日本語で言われる

- 言われたとおりに遠隔操作ソフトをインストールする

- オペレーターにパソコンを遠隔操作され「パソコンがウイルスに感染している」と言われる

- ウイルス除去のためのサポート契約と称して、クレジットカード番号を入力させる

ウイルスに感染したとウソを伝えられ、ありもしないサポート契約にお金を払ってしまうことになった事例です。

疑わしいメッセージが表示されても、まっさきにウイルス感染を疑うのではなく、同じような事例がないか調べるようにしましょう。

画面に表示されたメッセージをそのままWebで検索すると、同じ被害事例が見つかることがあります。

詐欺だとわかれば無視できるので、まずは調べてみることが大切です。

4.SNSのDMなどで送られてくる

近年では、TwitterやInstagramなどのSNS(ソーシャル・ネットワークサービス)の普及に伴って、SNSを利用したフィッシング詐欺の手口も広まっています。

手口の大まかな流れは以下のとおりです。

- TwitterやInstagramのDMで企業や団体の名称をかたって、偽のURLを送信する

- ユーザーを偽サイトに誘導する

- ユーザーにクレジットカード情報を入力させる

- ユーザーのカード情報や金銭をだまし取る

今やSNSは若者に限らず、幅広い年代のユーザーにとって身近なものになっています。

そして、悪徳業者は、SNSに実装されているダイレクトメッセージというクローズド機能を巧みに使用し、ユーザーをだまそうと仕掛けてくるのです。

URLを開いてしまった!もしフィッシング詐欺に引っかかったらどうなる?

もしフィッシング詐欺に引っかかったら、どのようなトラブルが起こりうるのか想像してみることも大切です。

以下のような被害に遭うことで、自分の生活に悪影響が生じたり、家族や友人に迷惑をかけたりすることにもなりかねません。

- 銀行口座情報が盗まれたら口座からお金が盗まれる

- クレジットカード情報を入力してしまったら勝手にカードが使われる

- SNSログイン情報が盗まれたらアカウントを乗っ取られる

対策や対処をより迅速に行うためにも、起こりうるトラブルを具体的にイメージしていきましょう。

1.銀行口座情報が盗まれたら口座からお金が盗まれる

銀行口座情報が盗まれると、口座のお金が別の詐欺業者の口座に不正送金されてしまうリスクがあります。

とくにインターネットバンクは、ログインID、パスワード、口座の暗証番号を把握されてしまうと、知らない間に自分の口座からお金が抜き取られ、口座の残高が勢いよく減る、もしくはゼロになってしまうことも考えられます。

2.クレジットカード情報を入力してしまったら勝手にカードが使われる

クレジットカード情報が盗まれると、勝手にクレジットカードを使用されてしまうおそれがあります。

ある日突然、身に覚えのない高額請求がクレジットカード会社から届き、ようやくフィッシング詐欺の被害に遭ったと気づく事態になりかねません。

カードが使われてもすぐに被害に気づけたら、窓口への相談といった対処も迅速に行えます。

しかし、普段から口座の残高やカード会社からの請求をチェックしていないと、まったく気付かない間に貯金がすべてなくなっていたという事態にもなりかねないため、確認する習慣を付けておきましょう。

3.SNSログイン情報が盗まれたらアカウントを乗っ取られる

TwitterやInstagramのログイン情報が盗まれると、自分のアカウントを第三者に乗っ取られてしまいます。

アカウントが乗っ取られてしまうと、自分ではコントロールできなくなり、勝手にアカウントのフォロワーである友人や知人に、DMでスパムメッセージが送信されるおそれがあります。

詐欺の範囲は自分だけではなく、他者を巻き込む可能性があることも覚えておきましょう。

フィッシング詐欺被害に遭ったときの対応

もしフィッシング詐欺の被害に遭ってしまったら、すぐに以下の行動をとるようにしましょう。

| 発生した事柄 | すぐ取るべき行動 |

|---|---|

| 金融機関の情報を入力した | 銀行や専門の相談窓口に電話連絡する |

| クレジットカード情報を入力した | クレジットカード会社の相談窓口のコールセンターへ電話連絡する |

| 各種オンラインサービスのIDやパスワードを入力した | すぐにパスワードを変更する |

| SNSで友人や知人にスパムが送られていた | 別の手段で注意喚起する |

| 複数サービスで同じIDやパスワードなどを使っている | すべて変更する |

| 金銭被害があった | 窓口に連絡する |

1.金融機関の情報を入力した場合は銀行や専門の相談窓口へ連絡する

フィッシング詐欺の被害に遭い、銀行口座の情報を偽サイトに入力してしまった場合は、すぐに銀行公式のカスタマーサポート電話窓口や、専門の相談窓口に連絡してください。

フィッシング詐欺の被害に遭ったと判明した時点で、不正送金を防ぐため即座に銀行に電話連絡をして対応を仰ぎましょう。

個人口座の資金は、預貯金保護法や全国銀行協会によって補償されます。そのため、不正送金されたあとでも、諦めずに連絡することが大切です。

主要金融機関の電話相談窓口や、金銭被害に遭ったときの専門の相談窓口もチェックしておきましょう。

フィッシング詐欺被害の相談窓口

2.クレジットカード情報を入力した場合はカード会社のコールセンターへ連絡する

フィッシング詐欺の偽サイトでクレジットカード番号やセキュリティコードを入力してしまったら、即座にクレジットカード会社のコールセンターへ連絡して状況を報告しましょう。

クレジットカードの不正利用を防ぐために、クレジットカードの利用を一時的に止めてもらうのです。

すでにクレジットカードが不正利用され、利用明細によって被害に気づいてからでもよいので、カード会社に連絡を入れましょう。

カード会社に不正利用を認めてもらえると、不正利用によって請求された分は取り消され、口座からすでに引き落としされてしまったあとでも補填してくれます。

ただし、クレジットカード会社によって補填をしてくれる期間は異なり、被害を証明するために準備すべき書類がある場合もあります。

そのため、被害に気づいた時点ですぐにカード会社へ電話連絡をしましょう。

3.各種サービスのIDやパスワードを入力した場合はパスワードを変更する

フィッシング詐欺に使用される偽サイトで、個人のIDやパスワードを入力してしまった場合は、即座にパスワードの変更を実施しましょう。

すぐにパスワードの変更を実施しないと、第三者に個人のサービスアカウントにログインされてしまい、住所、電話番号、クレジットカード番号など、あらゆる重要な個人情報を抜かれてしまうおそれがあります。

4.SNSで友人や知人にスパムが送られていた場合は別の手段で注意喚起する

もしSNSのアカウントが乗っ取られてしまった場合には、メールやLINEなどの別の連絡手段を使い、フォロワーである友人や知人にスパムメッセージを開かないように注意喚起をしましょう。

注意喚起をしなければ被害が多くの人に拡大し、迷惑をかけてしまうことになります。

5.複数サービスで同じIDやパスワードを使っている場合はすべて変える

複数のサービスで同じパスワードを使用していた場合、使用しているパスワードが不正取得されると、すべてのサービスで不正ログインが可能になってしまいます。

そのため、普段から同じパスワードは使用せずに、サービスごとに使いわけるとよいでしょう。

6.金銭被害があった場合は専門の窓口に通報・連絡する

金銭被害があった場合は、自分が住んでいる都道府県の警察サイバー犯罪相談窓口に連絡をします。

フィッシング110番に、各都道府県の警察のサイバー犯罪相談窓口の電話番号が記載されているのでチェックしましょう。

そして、フィッシング被害にあった場合は、国民生活センターや、最寄りの消費生活センターに電話で連絡を入れましょう。相談員が親身に相談に乗ってくれます。

また、フィッシング詐欺対策協議会に情報提供することも忘れないようにしましょう。

フィッシング詐欺の対策で有効な7つの方法

フィッシング詐欺に遭わないためには、具体的な対策を理解し、実行することが大切です。

とくに以下7つは、詐欺を防ぐための基礎的な対策といえます。

- URLやメールアドレスが本物か確認する

- URLをすぐにクリックしない

- 情報の真偽を確認する

- ワンタイムパスワードを活用する

- 二段階認証を活用する

- セキュリティソフトを導入する

- よく利用するページはブックマークしておく

7つすべてを今すぐおこなう必要はありませんが、URLやメールアドレス、情報の真偽を確認する程度であれば、普段から意識していればできることです。

少しでも違和感を感じたメッセージに対しては、とくに注意する必要があります。

1.URLやメールアドレスが本物か確認する

企業などからメールでURLつきのメッセージが届いた場合は、まず送信元のメールアドレスを確認して、公式のメールアドレスの綴りと相違ないかをしっかり確認しましょう。

また、SNSで突然、友人・知人からURLつきのダイレクトメッセージが届いた場合も、メッセージ内容に不審な点はないか確認してください。

むやみにURLタップやファイルを開かないように注意しましょう。

メールのフィルタリング機能や、SMSの振り分け機能を使うことも有効対策の1つです。

2.URLをすぐにクリックしない

フィッシング詐欺の有効な対策の1つは、メール、SMS、DMなどで届いたメッセージに添付されているURLをすぐにクリックしないことです。

URLをクリックし、詐欺業者が作った偽サイトにアクセスしてしまうと、アクセスした瞬間にスマートフォンやパソコンの端末情報が抜き取られることがあります。

個人情報をなにも入力していなくても起こりうることです。

また、情報漏洩アプリが勝手にダウンロードされる危険性も潜んでいます。

一度立ち止まってから、クリックしても大丈夫なものかを判断する習慣をつけておきましょう。

3.情報の真偽を確認する

メールやSMSなどで企業を名乗るメッセージが届いたときは、メールに書いてある内容をすぐに信用しないことが大切です。

一度立ち止まり、企業の公式サイトや公式アプリなどで、メッセージに記載されている情報が本当に正しいかどうか確認する習慣をつけましょう。

メッセージで不安感をあおっているのに、企業の公式サイトで該当する件について一切言及されていないとします。

その場合、当該のメッセージは詐欺業者がユーザーを貶めるために書かれた偽の情報である可能性が高い、と判断できるでしょう。

もし、緊急でメッセージの真偽を確認したいのであれば、直接、企業の公式カスタマーサポート窓口に電話で問い合わせるのも解決策の1つです。

このとき、間違ってもフィッシング詐欺と思われる窓口の電話番号にはかけないように注意しましょう。

4.ワンタイムパスワードを活用する

フィッシング詐欺の有効な対策方法として、ワンタイムパスワードを活用することが挙げられます。

ワンタイムパスワードとは、ある一定の間のみに有効な、一度きりしか使用できないパスワードのことです。

ワンタイムパスワードは、ユーザー本人であっても一度しか使用できません。

仮にワンタイムパスワードが盗用されたとしても、使用済みのパスワードとして処理されます。

そのため、ログインパスワードとしての効力が失われている状態となり、ログインはできません。

ワンタイムパスワードの有効時間は、一般的に30秒程度と非常に短いことがほとんどです。

悪徳業者は短い時間のなかで、不正取得したパスワードを使ってログインすることはほとんど不可能といえます。

5.二段階認証を活用する

フィッシング詐欺の有効な対策方法として、二段階認証を活用する方法も挙げられます。

二段階認証とは、あるサービスを利用するときに、ログイン時のIDやパスワードとは別で、セキュリティコードなどの文字列の入力を求める認証方法のことです。

仮にIDやパスワードを不正取得されても、二段階認証のセキュリティコードまで取得されなければ、第三者はユーザーのアカウントにログインできません。

そのため、不正ログインを未然に防ぐことが可能です。

近年では、金融機関や通販サイトをはじめ、多くのサービスでログイン時の二段階認証が採用されています。

二段階認証は、防犯上、必要不可欠なサービスといっても過言ではないでしょう。

6.セキュリティソフトを導入する

フィッシング詐欺の有効な対策方法として、セキュリティソフトの導入を検討することが挙げられます。

セキュリティソフトを導入することで得られるメリットは、まず、スパムやフィッシング詐欺の可能性のあるメールを検知してくれることです。

セキュリティソフトのメールフィルタリング機能により、フィッシング詐欺のメールを受信箱に入れないという設定が可能です。詐欺の可能性があるメールを最初から読まずに済みます。

またセキュリティソフトでは、SNS上に投稿されている詐欺の可能性のあるリンクも自動的に認識する機能があるため、詐欺リンククリックの防止になります。

さらに、フィッシング詐欺の可能性のあるサイトにアクセスしようとしたときに、アクセス自体を無効にする機能もあることから、被害防止に貢献してくれるでしょう。

7.よく使うページはブックマークして使用する

普段からよく使用するサイトをブックマーク登録しておく方法も有効です。

普段よく利用する金融機関の公式サイトをパソコンやスマートフォンのブラウザにブックマークしておき、アクセスするときはブックマークからサイトを開くようにすれば、偽のURLにだまされる心配がありません。

企業や金融機関をかたって公式サイトと偽ったURLが添付されたメッセージが届いても、そのURLをクリックせず、いつものようにブックマークから開くことで、本物の公式サイトにアクセスできます。

フィッシング詐欺被害の相談先一覧

フィッシング詐欺に遭ったとき、まずどこに連絡したらよいのか事前に知っておくことで、いざというときスムーズに行動できます。

金融機関の情報を盗用され、フィッシング詐欺の被害に遭ったときの相談窓口は以下の表のとおりです。

| 内容 | 相談先 |

|---|---|

|

・身に覚えのない請求があった ・迷惑メールや通知が届いて不安を感じた |

国民生活センター 消費生活センター 全国銀行協会相談室 |

|

・詐欺と思われるメールを受信した ・フィッシングサイトを発見した ・情報を入力してしまった |

警察サイバー犯罪相談窓口 フィッシング詐欺対策協議会 |

|

・不正アクセスにあった ・金銭被害に遭った |

警察サイバー犯罪相談窓口 取引銀行(コールセンター、ヘルプデスクなど) 利用中のカード会社 |

「届いたメールはもしかしたらフィッシング詐欺では?」と疑っている段階でも、国民生活センター、消費生活センター、フィッシング詐欺対策協議会に情報を提供しましょう。

被害の拡大防止につながるだけでなく、今後どのように対策したらよいのかといった個人的な相談もできます。

不正アクセスや金銭的被害に遭った場合には、真っ先に警察と取引銀行に連絡しましょう。

被害に遭っている時点で個人情報が盗まれている可能性が高いため、今後も被害額が跳ね上がっていく危険性があります。

盗られた個人情報の範囲によっては、利用中の銀行、カード会社すべてに連絡が必要になることもあるでしょう。

まずは警察に相談しながら、どこへ連絡したらよいのかの指示をあおぐようにしてください。

フィッシング詐欺の被害額を返金してもらう方法

銀行、カード会社、警察などへの連絡を済ませたら、次に被害額を取り戻す方法をチェックしておきましょう。

- カード会社に連絡して支払いを止める

- 盗難保険を利用する

- 弁護士に相談する

不正利用されたことが証明できる場合、請求の取り消しや返金対応してもらえるケースもあるので、各所へ相談してみてください。

1.カード会社に連絡して支払いを止める

フィッシング詐欺によりクレジットカード情報を盗まれ、カードが不正に利用された場合は、即座にカード会社に電話連絡しカードの機能を停止してもらいましょう。

クレジットカードの機能を停止してもらうことで、不正利用で発生する金額の拡大を食い止められます。

また、実際にカードが不正利用されて、被害額がそのままカード会社から自分宛に請求がきてしまってからでも、カード会社に不正利用されている旨を説明し、不正利用の根拠となる書類を提出すれば、不正利用分の請求を取り消してもらえます。

被害拡大を防ぐためにも、クレジットカードの不正利用が発覚した時点で、迅速にカード会社に連絡しましょう。

2.盗難保険を利用する

クレジットカード情報が盗まれたあとカードが不正に利用されて、すでに不正利用分の請求が届いている場合、盗難保険を利用することも検討しましょう。

不正利用分の請求の補償をカード会社から受けられる場合があります。

注意点として、盗難保険を利用して不正利用分の金額の補償を受ける場合は、警察への被害届の提出が必要不可欠です。

なお被害金額の補償が適用される期間は、カード会社に不正利用を申告してから60日の間となっています。

被害が判明した時点で、一刻も早くカード会社に不正利用されていることを伝えましょう。

3.弁護士に相談する

フィッシング詐欺の被害に遭い、金銭的被害をはじめとする実害が発生した場合は、法律のエキスパートである弁護士に相談するのも1つの手段です。

たとえば、不正利用分の請求が自分宛てに届いてしまった場合でも、弁護士が自分とカード会社の間に介入し、請求の取り消しや返金対応を代理で行ってくれます。

また、フィッシング詐欺の容疑者が逮捕されたら、示談交渉や損害賠償請求も弁護士に代理で行なってもらえるというメリットがあります。

フィッシング詐欺は対策を覚えて事前に回避しよう

もし詐欺にあった場合は、すぐにパスワードを変更し、銀行、カード会社、警察のサイバー犯罪相談窓口、消費生活センターなどの窓口に相談しましょう。

そして、フィッシング詐欺対策協議会に情報提供することも忘れないでください。

フィッシング詐欺に迅速に対処することは、大切な資金の盗難を未然に防ぐことにつながります。

普段から情報の真偽を確認する習慣をつけ、Webサービスを利用するときは、ワンタイムパスワードや二段階認証を実施し、フィッシング詐欺に備えておきましょう。

.png)